对话闻中:从印度文明回到华夏文明的未来议题

出品/美好商业评论

撰文/闻中 杨晋 剑峰

编者语

从印度文明回到华夏文明的未来议题

闻中老师,中国美术学院教授,博士生导师,中国美术学院艺术学学科建设委员会委员,曾孤身漫游于喜马拉雅山南麓的森林,追随印度僧人修习印度哲学,兼任浙江省老子研究会副会长,大型文化丛书《梵澄译丛》主编,出版著作《从大吉岭到克什米尔》等20种。

我与闻中老师两次对话,从多个维度探讨中国商人群体的精神构建,对话实录整理成数万言,此前编发了两篇。

本篇实为首次对话的下半部分。闻中先生似乎能从每一件事里轻松拎起道,同时用诗一样的语言启发你。他让我们的目光投向非佛教的印度文明中的性灵传统,提醒我们这是我们不熟悉但绝不可忽视的部分。

闻中先生的思想最终落在行动瑜伽上,他说是行动瑜伽让他读懂了儒学,从印度文明再折返到华夏文明的未来议题。

在对话中,闻中先生提出人间性是中国文明自古以来的真精神,令人动容。他说:用一句话来说的话,那就是——无论儒家道家,甚至后来接引过来的佛家,都是热爱人间生活,肯定人世间,不追求彼岸的终极,而要在人世间建立意义的王国、意义的世界,这是中国的人间性。人间性是儒家道家都重视的,连佛教也深受这种精神的影响,而终于成就为有别于印度佛教的,“不住涅槃住人间”的“人生佛教”。

本文由杨晋做了完整的编辑,一个多月来我因诸事耽搁,昨天才着手编辑。闻中先生自昨日至今日,又用了八个多小时的时间,重新斟酌字句辞章,校订标题标点,删减补充了段落。先生校订完成后,给我留言:

“老师送过你们《爱与勇气》这本书,你知道吗?那里面的字,几乎每个字我都是在清水里洗过的感觉。那是我比较有代表性的一个译著。如果是讲话的方式,就没关系,因为耳朵听到了,得其神髓,得其大体就可以;但文字不是这样的。文字一旦触及到眼睛里面,那是供人冥想用的,所以一定要干净”。

与闻中先生工作,是一个净心的过程。

文中橙色斜体部分是对话中的提问和反馈,正文均为闻中先生口述实录,经先生订正后编发。全篇2万多字,需用较长时间静下心来深深地阅读。这是给读者朋友们的挑战,也是一场思想的盛宴。

01

道义传统

我所在的这所大学以前叫做国立艺专,现在叫做中国美术学院。再过三年,即2028年,我们就要百年校庆了,按照本校先贤吴大羽先生(1903-1988)的话来说,师生之关系与艺术之本质,皆是“道义”二字。故本校立院之初,迄至今日,历来皆是由“道义”精神结盟的学院传统。

我颇感幸运的是,自己在这所大学中一直有一批精神意义上的同道在,他们支持我做印度文化的工作。刚才我们遇到的这批画家里面就有我的一个重要朋友,曾对我有过帮助。我们刚才出来的时候,他正好在那里吃盒饭。我们学校的画家与艺术家大都很朴素,你可能未必看得出来,坐在那里吃着盒饭,而他们谈论的很可能会是影响未来中国艺术史的大事。

现在,我们出这些印度的学术书还真的蛮艰难,以后估计会好一些,当人们认识到这类书籍的价值之后。当然,如果我们先存有一个完美主义的观念来作为自己行动的理由,我们一定会做不好事情,而且容易急躁与不安。

完美主义的观念违背行动之道,违背了行动瑜伽士的实践精神,行动瑜伽士的精神是不执着于结果而行动,到底结果有多好或多坏可以不问,只问是否行动具有意义,如果回答是肯定的,那就去做。结果也许很不完美,但是,你也一样得认真地经历它,像上帝创世一样地去缔造一个新世界一样地郑重,“于是地发生了青草,和结种子的菜蔬……神看着是好的”。(创世纪1:11-12)深受甘地崇敬的英国思想家罗斯金(1819-1900)有一段很好的话,可以对应行动瑜伽的精神,他说:“一个人劳作的最高奖赏,不是他借此劳作得到了什么,而是他由此成为了什么。”这段话对于我们做事者应该会有普遍的启示。

蔡元培和林风眠两位先生塑像

1928年蔡元培先生与林风眠先生创建国立艺术院(中国美术学院前身),学术主张为:“介绍西洋艺术,整理中国艺术,调和东西艺术,创造时代艺术”

02

中国人重血缘,但属于文化族群

我们中国人不是一个狭隘的民族,不能光追求当下最时髦的部分,我们对于印度文明当中那些关键的性灵思想传承,实际上是需要深深的胸怀去迎接和接纳,某种意义上来讲,是透过它,可能唤醒我们自己作为中国人的(文化)血脉。

你这个话说得特别好,因为中国人属于一个“观乎人文,以化成天下”的古老民族,中印两个都是东方最为古老的民族。只是与作为声教大国印度不同的地方,是我们中国一直作为文教之大国,历来对文明典籍之重视,这一点不但区别于印度,也区别于西方。

西方人首先是一个语言共同体(而非文字共同体)与政治共同体(而非道义共同体),就重视文献文字凝定族群的人文之敦睦大为不同。甚至,若按近代以降的历史脉络来看,西方更是近代民族主义的策源地,非但不是凝定,而且是撕裂。

现在的世界为什么会这么乱?因西方人传播出来的首先是重这样一种所谓的“民族主义精神”,同族同语,即聚而为同一国族。但是,这不仅仅违背了印度的历史(文字和语言众多,不妨碍它是一个古老的精神共同体),更是违背了中国人的精神传统。中国的儒学一直在讲究大同,讲究四海之内皆兄弟,中国人自始至终都是一个文化意义上的大民族,因从不在血缘、种族、出身与肤色上来区分人与人,若是有区分,那人与人的区分主要是依据道德境界来定,而这显然是属于后天自我命运的承担,譬如除了小人与君子的区别外,还有圣凡之分,贤不肖之别,皆是。

汉文化尤然,汉文化子民是大而化之的“文化族群”(Cultural Nation),这样的文化族群之凝结凝定才让中国成其久大,从原来的小国小邦,终于蔚为一个大帝国,后来变成了全世界具有持久影响力的文化实体,所谓“远人不服,则修文德以来之”,这种民族智慧,尽是后天形成的,它属于人为的造力,打破了宿命论。

历史上曾有不少的犹太人曾在中国生活,无论是北宋的开封犹太人,还是二战期间避难而来的上海犹太人,大都融入了中国,通过通婚和文化认同,其子孙后代逐渐融入了中国的主体民族——汉族,成为了中华民族大家庭的一部分。 这在世界犹太的散居史上是绝无仅有的文化现象。

就连全世界最具有民族顽强的性格,最难被他者同化的这些犹太族群也都中国化了!而汉族本身很难变成少数民族,但少数民族一旦与汉文化接壤之后,慢慢就会被同化。汉人在婚姻上也是,常常是大而化之,跟任何人都能够通婚,只要性情投契,彼此敦睦和谐即可。少数民族可不然,甚是严格排外,不轻易跟汉人通婚,(汉人)不限定在血统上来认作自己的共同体、认手足之情,就此而言,其思想的价值昭示出,汉族是最具有现实人间性的族群。

我们整个汉族史,其实就是一部混血的历史,历代的混血与杂群而居,真的是一个民族大熔炉,也正因如此,这种文化基因才具有最为新鲜的活力,具备最大程度的创造力,基因越来越多元,文化越来越趋于盛大,这是我们民族历史精神一贯的特质,无论是五胡乱华,还是蒙元满清,皆归于华夏之大族。

所以,你刚才所讲的这种包容性,在文化里面的第一性逻辑,就这样被建立起来的,我们不但是接受了空间上的不同,被一起接纳,还接受了时间上的不同,也被一起接纳,不但“人我同也”,还能“古今一也”,我们借此完全可以判断,未来的中国文化是崭新的,不能是旧式的,但是,它一贯的文化血管中流淌过去的,仍是同一种精神血液,这就叫做“周虽旧邦,其命维新”。所以,这时候就要涉及到我们需要思考未来的华族之新文化、新思想究竟应该怎么建构的问题,所谓“继往开来”,既是继过去之旧学问、旧思想,也是开未来之新知识、新学术。

谈到新知识与新文化的未来构成,这里就有一个印度的非佛教文化了解之必要,我们对这个庞大的文化群体实在是太陌生了,偏偏它又是重要的,加之人口极为庞大,距离又是如此之近,是我们永久性的邻居。

其实,西洋文化早已变成了中国现代文化的一部分了,从五四以来,甚至从晚清的严复先生开始,我们接受西方文化,那真的是毫无厌倦、充满热情、充满诚意地全方位拥抱了西方,其拥抱的程度之深,几乎可以如数家珍一般地来讲述西方的文化。

严复先生(1854年1月8日—1921年10月27日)

中国近代启蒙思想家、翻译家

从古希腊、古罗马到近代的欧洲文明,就中国人对西方各个小国的了解,超过大多数西方人自己对邻国的文化了解。你看,法国人不如中国人了解俄罗斯人,俄罗斯人不如中国人了解德国人,德国人不如中国人了解英国人,等等。

他们彼此之间未必都一定了解的,但是我们做到了“网罗天下,放失旧闻,略考其行事,综其终始“。西方各国之间,只有知识小众有这些趣味,或者精英阶层会做一些学术研究,但这只是限于少数人;而且西方人远不如中国人那么重视文献的翻译;也许是我们因语言隔得太遥远了,与他们迥异,我们(必须)翻译,汉语就变成了一个活的文化与精神的大熔炉(也许将来因利器之助使众人通各种语言,但为让文化实体得以存活,语言翻译工作仍有持久之意义),这也是为什么以前的佛经(在中国)能够保留这么好的原因。印度的佛教消亡了,不仅仅是佛经被烧毁的原因,还有语言的陌生化也是。现代的印度人即使阅读留存下来的佛经,非专业人士一般也是读不大懂的,我这里不仅仅是指语义层面,而且是就语言本身来说,早已是面目全非,全是现代的泰米尔语、古吉拉特语与孟加拉语等。但是,我们的汉语基本没有问题,汉语是用同一种语言记载几千年的文献,而他们的语言却是不断地需要更新换代的。对西方的语言,更是如此,这里面有着大文章可做。

03

人间性,搴舟中流

中国人的文化在空间上是可以统一到汉语世界里面的,几乎没有任何障碍,但是,在观念上我们还是需要做一些处理,文化上可以同化,但观念上必须有一种中国人自己自古以来的文明之真精神:人间性。用一句话来说的话那就是——无论儒家道家,甚至后来接引过来的佛家,都是热爱人间生活,肯定人世间,不追求彼岸的终极,而要在人世间建立意义的王国、意义的世界,这是中国的人间性。人间性是儒家道家都重视的,深受这种精神的影响,而终于成就为有别于印度佛教的“不住涅槃住人间”的人生佛教。

重视人间,而不重视天国,重视人情,而不重视物理,这一点与西方人不大一样。不论是基督教的神学,还是柏拉图开启出来的西方哲学,都会因其超拔而脱离了人间性,或追求死后的天国,或追求形而上的超越,脱离现象,超拔而去,这是西方观念的一个大本源;然后,自近代以降的世俗化后,又出现了另外一个极端,不再追求上帝、不再追求天上的城、也不追究理念的国,反而一力去追求物质,观念上的物质主义,进而成为了近代虚无主义思潮涌现之前因。显然,这又走向了另外一个极端。这些都不能叫做人间性。

人间性意味着,人间与人世本身就是“意义的世界”,是完整的价值,是不假外求、不假他求的意义存在。故而人既不能被物质化,也不能被天国化,所以,人所具备的充分意义,即是在他的人间性当中得以圆满实现,这是我们中国文化的一个重要精神,是存在界的全部意义缔造的地带。用《易经》里面的观念来讲,叫做“物不可穷也,故受之以未济。”临河未济,穿越行险,此谓真人间。意味着在一条世界的河流当中,缔造人世的生活,既不住在(神性的)彼岸,也不住在(物性的)此岸,而是住在这一条河流的无穷流动当中,缔造出有意义的人世生涯,为此,人应当学习君子之道,学习自强不息的奋斗与精进,学会劳作上手,以雄健的身姿涉世。

中国美术学院

这是一个“逝者如斯夫”的人生观念之设定。也正是基于这样的一种观念,让中国的文化气象日渐趋于浩大,具有一种超时空的稳定性,我们愿意把它叫做“浩然同流”:存在与虚无,浩荡交融为一体,宛若大河奔涌——既承载日新月异之更生,亦持守亘古如一之流脉。

我觉得您此刻身上就有孔夫子和辨喜真正结合的状态,如果没有本土文化为根基,人在理解异域的文化时,也会有不少的困难。

消化一种食物,需要一个好胃;消化一种文化,同样道理,你也得有一个强大的文化意义的胃,所以,确实需要讲究你是否具有自己的文化理解与理解之深度,自身的文化之胃强大了,才能消化别的文化食粮,成为你的养料,成为有效的食物吸收。

所以,你得把中国的主流文明吃得比较透、比较明白以后这才是可能的,你既可以尊重到所有的文化,理解与消化所有的文化,但同时,你自己并不需要皈依到任何一种文化里面,只要学会在河流当中知道“今夕何夕,搴舟中流”,学会择善而从,可以有选择、有批判地吸收一切外来的文化与文明,而不丧失自己的人文主体与人间性,这非常讲究你的胃是否强大,胃口好不好,从而加以接受、转化与创造。

04

对华夏民族未来文化新元素的思考

华夏民族的未来文化需要考虑的新元素在哪里?

我们做文化的工作,不能只是归于旧文化,西方文化或东方文化等等,不是的;而是要在时间形态里讲究一种未来性,即未来华族的文化世界,与未来中国人的安身立命之道,古人的东西能否当真立得住?

所以,你的这种对未来新元素的思考是很厉害的。没错,文化不能只是在古人的意义上来讲,今天的人怎么能够重新把古人的精神变成现代人的精神资源,而现代人自身的精神又是怎么创造与延续,是不是需要新的思想养料,是否需要一种神奇的炼金术,借以化出一个有极强生命力的活泼泼的文化形态来,这里需要我们思考的。

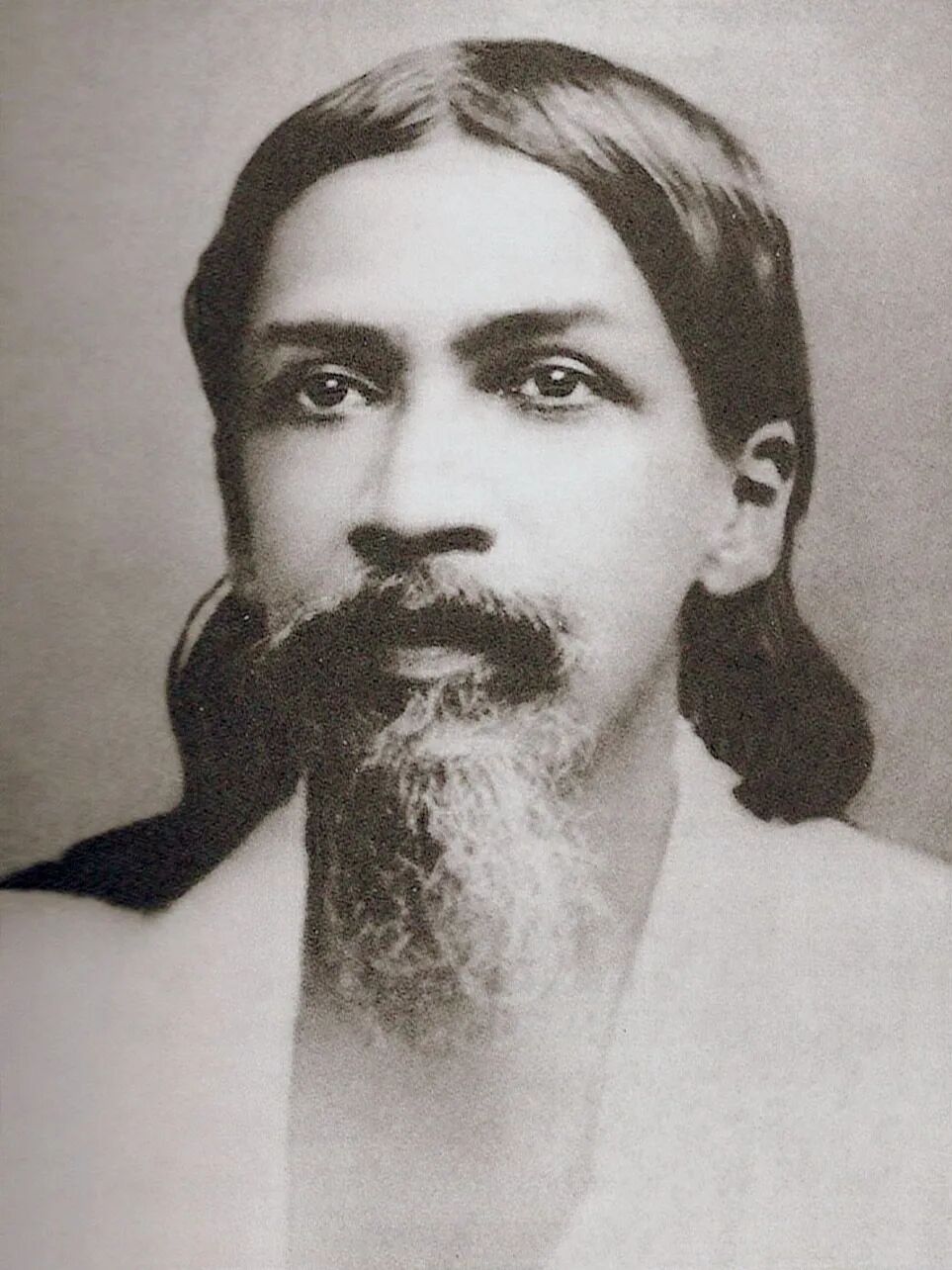

我个人觉得,这里面有一种最棒的文化精神,那就是印度近代的著名思想家辨喜(1863-1902)这一支所提供出来的行动哲学或行动的吠檀多思想,这一系跟中国人很相应,其相应的程度还是全方位的、在大本大根处相应,契合点很多。

辨喜尊者(1863年1月12日—1902年7月4日)

孟加拉人,近代印度教哲学家、宗教改革家,印度民族主义与新吠檀多哲学的先驱人物

辨喜如同《薄伽梵歌》中的室利.克里希那,他悟见了大道的遍在性,尽正法即是解脱法,无需逃往远方的山林,否则,虽已得见浩瀚无垠的汪洋,却只是择取大水时地中的一小池。辨喜的人间性是满盈而贯彻到底的那种姿态,其人间性之强,不仅在于他建修了罗摩克里希纳道院与传道会,提出一种日常救赎之道,他还鼓励弟子们亲自办医院、办大学,办慈善机构,做各种出版社,做杂志。你看他办的一本英文杂志,在1897年就开始发行了,连汤因比、荣格等人都在上面写文章,世界上有很多了不得的人在这本叫做《印度觉醒》(Prabuddha Bharata)的杂志上写出了重要的思想,《印度觉醒》,发音为“巴拉塔布达“,即“觉醒的婆罗多”。

它原来是由辨喜尊者创刊于1896年的马德拉斯,后来,编辑部转移到了喜马拉雅山中部的幻住庵,一直到今年2025年,这个杂志已经100多年了,一直在全球范围内发行,被人们广为征引。每月一期,如如不动,128年的发行过程中,无数优秀人物在这个杂志上以英语文字现身。人类一百多年来的思想脉络、宗教对话与思想结盟,再产生对伟大文明的重新思考,都有一些深度的回应,其内容值得我们重视,需要人们细加整理。我自己颇为有幸的是,我曾受赠它一百多年来的全部原始资料。 我们做学术研究,尤其是思想史的研究,这样一本与世界的思想史密切相关的英语学术杂志,形成的一个文献库,其价值不可小觑,人们可以从中做一些深入的研究或再创作。有些人早就思考很深了,只是源于我们并不知道,却还在自己的斗室中苦思冥索,不知道错过了多少现成的权威答卷,你可能看它几眼,就比得上几个月、几年甚至几十年的个人思考,所以,人们需要学会阅读,学会阅读最合适的文献资料,学会跟第一流的高人请教,这是一个节省精力、节省时间,让人们的寿命得以加倍而有效的利用之道,这就需要一些智的觉醒,需要一些选择。辨喜的一生,相当于一部《薄伽梵歌》行动哲学的人格化,当年徐梵澄如此评价这部典籍“合于儒,应乎释,通乎道”,“由人而圣而希天”,这些话语,诚可以拿来形容辨喜的思想。

徐梵澄(1909年10月26日—2000年3月6日)

湖南长沙人,中国宗教学家、哲学家、印度学家、翻译家

05

关于克里希那穆提

我刚才讲到辨喜的特点,正是因为他在为人间做适切的服务,而且包含了世俗之道与文化世界,这一条路径是被近代的印度一贯忽略的,以前更是少有瑜伽士强调这一条。

(另一位著名的瑜伽士是)克里希那穆提,克氏很厉害,但是他不大重视文化的世界,他几乎做不到文化意义上的相应。他讲话讲了半个多世纪,汉语也出版了他几十种书籍,但里面几乎没有提到几本像样的世界文明典籍,他就告诉你怎么做好你自己,他在给不同的人进行这样的一种觉醒之道。

吉杜·克里希那穆提(1895年5月12日—1986年2月17日)

印度作家、演说家与思想传播者

这样单刀直入的老师,有时不如博大雍容的老师更为有效,譬如远不如孔子、辨喜等人重要,后者都是因材施教的高手,克氏做不到因材施教,他只是给你一些高层次的智慧点化甚至教化,但是,这个世界上有些知识分子更需要的是文化与精神上的引领,他们借由文化来参证自己的生命。 比如在《圣经》里面,有《约伯记》追问善人为何受难,有《登山宝训》讲究信仰如何可以移动一座巨大的山,讲述这些文化精神能够怎么样怎么样,有何种历史的回响等信念的问题,这个对于知识分子是很有魅力的世界,是愿意深入追问的,因为这本身就是有意义的生活。我们更是希望有人给自己讲讲印度文化里面的人物故事,要不,给我们讲讲王阳明的心学也好,这样,对文化世界里面的那一部分价值就会得到肯定,否则,你修行到了一定的时候,就会开始怀疑文化,怀疑文化你就会把自己所接受的教育历程否定掉了,我确实是遇到过不少这样的人,甚至一些人群,有些姿态还很是可笑,就是专门否定自己的过去。

而辨喜尊者却提醒我们说,记得,不要否定自己,你所有的经历在促醒你的智慧生命而言,这都是对的,关键是你要往高处走,不要被文化观念隔断你天秉世界的打开。一切文化都是一朵朵鲜花的盛开,是一朵鲜花,你就应当学会欣赏,这个鲜花的美丽,你是需要肯定的,但是也当记得,不要为这一朵花而放弃了你前面更浩大的宇宙花园。所以你需要继续行动,不断地劳作与行走,以遇见一些崭新的世界,往上走,往高处走,不断升到峰高绝顶处,那里会有更美丽的千瓣雪莲之花在等待着你。

克氏是破你的相,破文字相、破概念相是他的方式。

克利希那穆提就是印度的禅,他是印度禅的现代代表,但是具有大般若智的禅家。然克氏与中国禅大不一样,他对整个文化世界、对整个鲜花盛开的文明世界是一片漠然。他不是现代知识分子,但他又有着伟大的天秉,所以,他从来不在文化世界里面进行探索,他不了解像孔夫子这样的人格,像朱熹、黑格尔这样的人格,这些是他不愿意去理解的世界。

这样所导致的结果会是什么呢?他会让很多追求文化世界的人群开始否定文化,会否定孔子、朱熹、黑格尔这样具有强大的历史与文化精神的人文路径,他会将自己的领地转移到了“非文化”甚至“反文化”的立场,因他本身也是一个文化之外的一条路径悟道的,这对他可以,对现代文化世界里面的人,毕竟会很残忍,未必尽相契应,因为,他有把社会性与文化性的价值否定掉的危险,最后了断了一切,以否定法去除。

我很想告诉人们的是,这里有一个很重要很重要的事情,即文化本身就是可以构成一种精神信仰的,这是儒家精神之所以能够成就“随心所欲不逾矩”之自由境界的原因,文化可以构成人间性的信仰,文化与历史是可以具有宗教性的品格,这是可以的,关键是你不要丧失你对第一义谛的追问,你不要把文化变成一种心性的执泥,成了具有束缚性的力量,而是要学会搴舟中流,即不一定需要上彼岸,也不需要滞留于此岸,而是一种人间性的行动,是一种“逝者如斯夫”的流水哲学,进而构成了一部人文史的建构。它载着我们穿越无穷尽的时间的河,就是这样一艘文化意义上的行舟。是的,中国人历来有一种了不得的历史精神,在时间里面,它就叫做“通古今之变”。

06

中国人对文化的信仰,让历史得以传承

全世界只有中国人对历史(我讲的是历史而不是历史学)有真正的信仰。历史就是借由古今之流变而仍然得以贯通一气的共同血脉凝结出来的文化实体(或文化共同体),它在文化的意义上是鲜活的,这种文明甚为强大,一举打破时间与时代的阻隔,得以彼此在河流里照面,变成一个强有力的、甚至是形而上的一种超越性价值,不亚于对上帝的信仰。

为什么每一个时代都要重新修史?中国人的历史文献为什么会是全世界最多最全最丰富,这些都是需要深入思考的;而且,中国人的历史主体,永远都是人,以列传为主的历史会不断地书写下去,它构建出了中国人庞大的古今人物谱,是恢弘开阔的时间群像,其实,它构建出来就是一种历史信念,同时也是一种文化信仰。

克里希那穆提和世界之间的关系,有点像是一个坐在世界旁边的一个人,他不是一个坐在里面,他不是一个真正的参与者,而像似在目击。

对,他就是坐在文化世界之旁、之外的这么一种智慧存在。他比较冷静,甚至给人感觉冷漠之错觉。因他是属于智慧型的大师,他不属于神秘主义者,也不是文化世界的大师。他更不屑于在昆达里尼那里做大文章,他最核心的智慧之道,就是唤醒人们的般若精神。就此而论,他对什么人是有效的?他只对根器极高的人才会有效。

所以他曾点化无数,但是无数未曾点醒。然后,又忽略了文化世界的根本慧,人们就对文化也开始了怀疑,不能够塑造出大的文化与文明的新世界。(克氏)对某些根基很足,又不需要文化与历史精神参证的寻道者,那是有意义的,余者,似乎意义寥寥,疏落得很。

还有一个,他觉悟了以后,说“每一个人都不可能通过组织和他人能觉悟”,这句话对某些强大的个体当然没问题,但对于弱者那是很要命的,结果会很危险,很多很多人在成长的岁月里面是需要导师的,需要他者的指引,尤其是当一个时代的因缘不足,还需要涉及到不同时代的他者来援手其中,改造命运,这就涉及到文化的意义。

克氏所行的是般若之旅,他是般若之旅上走钢丝一样顺利穿过的少数几个人之一,然大多数人可能会掉下来;但是,我们知道,人都是从弱者起步的居多,走大道和走钢丝,走地上的路走到高处是大道,走钢丝而走高了那是一种危险,再就渡河而做譬喻言,这仅仅是一条独木舟。

你知道文明世界里面的师徒之间所构成的是一种什么文化,师徒之契,这种薪尽火传的关系,正好构成梵文里所讲的“圣传文化”(sm?ti),这是文明建构的基本材料,非常重要。所以,当克氏说你不能通过别人来觉悟,这话强调的只是天启(?ruti),它很需要天秉,直接道法自然,但是会阻断了师徒一代又一代相继而构建出来的文明传承,文明世界的书写之价值,而这在我们的文化当中,正好是我们的历史精神,是儒学的中心。这是文明大道的普遍性价值,所以,我们需要不断地重写历史、重讲历史。

西方人这个也比较弱,西方似乎有一个文明共同体的传承,但是,他有一个问题,就是周期性地再造一个文明世界。西方人是不断在再造、再造,最显著的就是文字与思想的再造。好不容易罗马人继承了希腊的文明世界,却再造了一种文字为拉丁文,他们为什么不直接继承希腊文?在我们看来,这是很奇怪的事情,再造一个罗马文化,这就形成拉丁文献所记载的文明,希腊文献渐渐被封存;好了,拉丁文字本来也是一个大帝国的文字,可以教化四方,是西方人重要的古典学传统;后来,出现了近代民族主义的崛起,于是,使得每一个地区的地方语言也一起觉醒了,就形成了俄语、法语、德语、英语,又再度自己阻断了自己的传统世界,拉丁世界又变成了异己世界,一个渐去渐远的旧日的世界。

就这样,不断地再造一种新语言,新语言再度形成的一个新世界,这样,使得新旧的历史就无法真正地对接上来,新时代的人对往昔的旧岁月会不断地失忆,不断地失语,你若是要再行寻找回来,你就得重学一门古老的语言、语法;在现实新语言面前,再学习历史的旧语言,这令很多人视之为畏途,故除了专业语言学学者之外,通常人们愿意学多少种语言呢?是的,显然是很有限的,所以,故去的世界,很容易只会是一个想象中的世界。

我不知道这种现象究竟如何解释,原因可能很多,但是有一点是明显的,那就是他们的哲学基础——我想说的是:二元论哲学。即存在,非此即彼的选择,彼此矛盾与对立,这是哲学观念导致的一种思想性冲突。

刚才我们讲的这个问题,出现了(历史的)失忆,过去怎么恢复?恢复历史就成了一种非常困难的事情。最近,我们知道古典学蛮热火的,说用西方的古典学来引发我们中国的古典学意识与古典学的精神复苏。其实,中国历来就是一种自自然然的古典学脉络,只要文化意识是健全的,那就常在常新,中国本来就是古典学的大国,典章文物,制度信史,一切历历俱在。因为,我们原本就是一种真正的古今一致的历史与生命的学问,因为它基于同一种语言,没有异己与异化,都是同一个人文化成的历史传统,按照中国人的易学逻辑而展开,即所谓“关乎天文,以察时变;关乎人文,以化成天下”,几千年一以贯之,未曾中断过。

07

一切古典学,都是未来学

西方古典学的构造,第一个构造者是德国人,因为建国迟,故而在法国人面前自卑,在英国人面前自卑,直至1872年才建国立国。卑斯麦率领的普鲁士军团,击败了法国,普法战争之后才成就了一个现代意义上的小德意志,变成一个新教的德国,因为不是大德意志,旧教的世界没有被统一进来,只是一个小德国。小德国在历史的流变当中,他怎么建立自己的文化脉络。

铁血宰相冯·俾斯麦(1815年4月1日—1898年7月30日)

德国政治家和外交家,籍由普法战争,促使了德意志帝国成立

它就要建立历史意识,追认古希腊而建立德国的古典学。德国古典学影响极大,甚至影响到了法国与英国,进而影响到了整个世界,德国学者通过古希腊的研究,强调了“雅利安人种”的优越性:古典学的政治化,为德国民族主义提供了历史的合法性。所以,在某种意义上,希腊是德国人塑造出来供民族主义精神寄托和追认的文化图腾,德国人认自己是希腊人的精神后裔。

在西方,古典学就是近代民族主义的产物。但是,在我们中国,讲述古典的学问,我们恰恰是要破除民族主义的、是古今一致、民族融合的历史性学问,甚至可以大而化之,在理论上,天下人皆可成为我们汉民族,成为雍雍穆穆的汉文化的研习者,我们一直就是文化民族,而非“血缘民族”(Kinship-based Nation)。这里就有很深很深的文明精神需要我们去深思、去叩问,西方人的古典学,对我们是大有益处的,我们需要重新思考,怎么来解释古典的学问,使之成为一种未来学。西方人无意当中,其实正好是契入了我们的历史精神:一切古典学,都是一种未来学。

我们的古典学从来不是仿古拟古,因为我们本来就有真实的古代历史,而西方的古典学是为了确认民族血统的优越,然后一边不断地往前奔跑,一边又要往后追溯,前面迷茫,后面寂寂,在文化里面它并没有一个精确的人间承诺。而中国人的文化则不然,它原本就是在大地上立起来的庞大而悠远、博大而深厚的文化系统,它是有一套真实的人间性来支撑着你的意义王国,这个人间性本身,就是一个大圆满的承诺,世代相继。

08

事在人为,回到行动瑜伽以缔造新文明

是不是在可见的未来里面会有一种更加成熟的文化,它不再是单方面去吃意识形态的一个“苦”,不再单方面在某种历史包袱里,而是能够贯穿古今,让我们成为一个非常成熟的文明状态。

就四个字——事在人为。是的,让我们成就一个非常成熟的文明境界,而不再是诉苦的祥林嫂式的文化。按照尼采的讲法,那是弱者的文化、是卑微的。当然,能否达成一种境界,这个不好说,没有必然性可言,关键是事在人为。很可能永远不会出现,如果没合适的人群出现的话。

就如果出现一个比方说像辨喜这样的人之于印度当时,他就产生了那样一种新的文化现象。

最重要的还不是某一个人,我是说人,但不是说某一个人。社会要合力,政治形态对文化形态的阻碍和对文化形态的助长,都是具有巨大的塑造能力的,反向与正向都是。人在政治面前太弱小了。关键还是得在这里。现在,我们中国优秀的人不少,而且,声音能不能传播得开,能不能把伟大的思想公言说,还有,把一些伟大的了不得的未来文明的新元素,能不能安全地植入我们的文明肌体,这是需要很多的外部条件;这个外部环境恰恰是我们这个时代最强有力的,无论是技术手段还是强有力的文化政策与权力系统,对文明的自然发展状态的人为阻断,实在是太容易了。

我讲的“事在人为”就在这里,需要有一些大环境的铺设,需要掌握权力运作的政治领袖,一些高人,同时对文化与未来形态的世界有高瞻远瞩,有深度判断力的人出现,这里面目前看来还是有一定不确定性,但是,也正是因为如此,很能够考验文化人的文化耐心,文化的耐心仍然在祝福着在劳作着的一切创造者,但是,不能轻易地讲述,自然意义上有没有?自然意义上是不谈这个东西的,人类的一切卓越文明都是创造出来的,人类的文化,其性质就是属人的,是缔造新造出来的文化,非归于自然,乃人类的创造性作为,要创造出属于自己能够安身立命的新思想,这就涉及到“谁在做,谁在看见与解释,最后,谁在传播”的问题,这就是四个字——事在人为。若是回到行动瑜伽的精神,非常干脆,干就完了,因为没有自然的在承诺人类未来究竟会怎么样,会出现什么?不宜太乐观,文明弄不好也是会灭掉的,以前的历史也证明了种种过往。

其实五四前后,虽然我们后来在现代性方面转型成功了,但那时候的药下得太猛了,猛到哪个地步,猛到我们自己的文化也深受危机,差不多有死掉的危险。我们当时最大的危险是什么呢?——我以为,是采用拟音文字为我们的语言,这是中国文化最大的危机。

我们要赞美文化精神的传承中,从古典的怀旧式的文化,转化为现代性的创造性的文化,西方某一种非常好的现代性终于植入了我们中国古老的文明肌体里面,这一点如今看来是相当成功的,非常了不起,我们应该说不到100年,就完成了西方500年的沉重步伐,所以,压力特别重,密度很大,这自然而然地会造成中国人的恐慌,或者压力导致的疲惫。但是,再换过来讲,这是成功的,现代性精神与技术文明的植入,一点都没有错,所以,我现在还为五四以降的那一代代中国人而赞美之,因为,这是更重要的事由,我们最重要的事情,就是现代性的成功转型,甚至比西方的很多国家都要更加前沿,于是,我们才能有机会重新思考我们的古典学与未来学的关系。

我们活回来了。我们需要补回来一些旧精神。而补回来以后需要建立起来的这个未来性,恰恰是中国的,而不能是西方的,是华族未来的文化生命,是历史主语、是文化主体的精神血脉一以贯之而沿波而来的同一条文化河流之流动。

09

华族文化的未来,创命论与天机

您刚才使用了一个更特别的词,华族的未来。

我们华夏民族的新学问、新学术、新精神、新文化,它究竟是以什么样的面貌出现?这是需要重新思考的。思考的要点在于,你需要植入什么样的新元素新思想。在文本意义上,西方的整个文明,几乎都被我们完整掌握。

某种意义上来讲,我听到的是老师在召唤一种新的五四精神,但它不是一个被动的、反应式的、被迫的或革命性的,而是一种带着觉性的、温暖的、拥抱新时代的方式,就进入到一个新的文化创造。

是的,我是常常愿意为时代辩护的,不但过去需要辩护,时代也是需要一些辩护的,文化的工作不能只是批判,尤其不宜为了批判而批判。但新旧损益之道是很精微的,它需要一些人心的梳理,其中的关键是主体不能丢失。文化的主体不丢失,是因为我们对自己的文化有着大信任,这是我在文化的判断上得出来的逻辑性结论,不是中国人的自傲自慢自大,而是我对中国的儒家、道家和佛家,含摄在中国的道学里面,它所提供出来对世间万法的深度理解,我认为这是最纯正浩大、也是最为健全雍容的人间真学问。

它既不是物质主义,也不是宗教化的彼岸精神,不是出世与超世之道,更非迷信,但是它又同时又有一个大的世界被深深确证,落在了人间性,既可以兼济天下,包容万象,同时于六合之外,圣人存而不论,一心回归到人间性的缔造,因为道的普遍性信心,彼处有的,此处也有。

这一条是中国人厉害的地方,我们的文化是真的值得庆幸的文化。里面会有一些偶然性,其中的一个偶然性,就是使用了汉字来记载这些文化思想,另一个也是,是我们建立起来精神性的元素可以古今相认,它浩浩荡荡,永远向前运动,永远处于运动状态,以此构建起生机盎然的真人间,真生命,它就来自于《易经》和《尚书》等儒学经典里面的人间性。

这是稍加补充的是,道家的学问也讲人间性,但道家稍微超拔一点,主要是讲人的精神之内在超越,儒学就很直接,它的人间性是在伦理关系当中直接体现,在社会上能够完成其他文明所讲的天国境界,后来佛家的大乘之道,尤其是菩萨精神与禅学,是对日常生活的大肯定,这也是印度佛教可转成中国佛教的一个原因。

还有一个我们刚才提到过的,那就是《易经》里面所讲的“天行健”的精神,“天行健”的要旨即是“事在人为”,一定要学会这一点,这个世界不属于宿命论者,而是创造命运、开一线天机的创命论者。由人生的雄健有为、自强不息而创造出来的人文世界,你的创造之可能性在哪里,都是需要去思考、去深入判断与运筹帷幄的才好。

整个《易经》之核心就在一个字,那就是“几”(机),易学是“研几(机)之学”,整个《易经》,就是研究机有多大,即“可能性”有多大,让可能性化为现实性,这就是转变命运的路径…….我们讲的时间或空间,都是藏“几”之域,还需要追问的是,人的主体性具备不具备。它的《系辞》里面有八个字讲得特别好,叫做“藏器于身、待时而动”。

《易经》的原文是说:“公用射隼于高墉之上,获之,无不利。”《系辞》中释,“子曰:隼者,禽也;弓矢者,器也;射之者,人也。”这里,它打了一个很好的比方,一只飞禽从高处飞了过来,这一只飞禽或大鸟,就是你此时此际的目标。第一种情况是,很多人的身上并没有捕鸟的器具; 第二种情况是,还有一些人,他的身上已经有了捕鸟的弓箭器具,但是,他又不会射箭,那就都没用的。那么,谁是可以的?一个藏器于身,还要他会是一位射箭的人,然后,飞禽来了,这只大鸟就属于他了。所以,在这里需要分辨的是,你能够做的是什么呢?不能够强求的又是什么。譬如,飞禽不必然地出现在你的眼前,但是你可以去努力,能做的是“藏器于身“的能力,同时“待时而动”这是一些外部的的机缘成就,不能求其必然而作为行动的理由,那是不谙行动瑜伽的精神。

待“时”,“时”对了,就叫做“机”。中国的《易经》里面所讲出来的,就是——人要自强不息,要学会藏器; 藏器,即于时间的秘密当中,锻造出属于自己独有的生命之力和创造之力,本领一旦具备了,飞禽(即机会),就属于这样有准备的人,此一讲法,就来自于《易经》里的智慧,属于一种自强不息的人文精神。

这里的情境是:不但拥有了弓箭,你还是一个能够射箭的人。这个事情属于人文人道的路径,别人是阻挡不了你的,但是,飞禽出不出现,不由你来说了算,它是有时间性的,有空间性的,有种种外部的因缘成就的,这就叫做“机”;所以,你很清楚自己需要学习是什么了?一个越有本事的人,他的机会就会越多,这个“机”是一个综合的因素,但是,单一的因素,则是在你手上的那一部分更重要,“藏器于身”比飞禽出现在你的面前,更重要一点,也许,这只飞禽永不出现,但不妨碍,你已经过着一种有意义的生活,而且,通常的情况是,此一飞禽未来,另外一只大鸟也会出现。

还有一条法则,在《易经》里面,我们可以把它叫做必然性,那就是“积善之家必有余庆,积不善之家必有余殃”。是由这句话中的两个“必”里面类推出来,里面有一个因果的必然性法则在运作,它跟主体的行动有关,但它是客观意义上的法则,所以,【闻中老师做了一个动作,画了一个大大的n字型,指着它的两边说,】你这一边的主体在书写人生,那一边的结果其实已经在发生了。你再努力一些,再正面勇敢一些,你这边再书写,那边就再发生,结果,两者遇上了,这不是偶然发生的,记得,这是被你创造出来的一种结果。

只是你在时间的这一头,看不到时间的那一头,结果在这里遇上了以后,新的世界就是这样被你的这一边行动创造了出来。于是这个法则就发生了,机遇,意味着“机”与“机”遇上了,两者可能性相遇,它就变成了现实性。

那能够读懂“机”的话,他就能预测未来。

没错,其实按照法则就知道结果,它是被你创造出来的一个世界。所以,最好的预言与预测,就是你自己创造出一个未来。按照法则来说,就是你在不断地努力运作,所以,那个必然性其实是在这里被你强化了的一个最终结果,幸运和偶然都不能够理解“机”的运作方式,当然“机”毕竟是一种可能性。宋儒周敦颐说“有无之间者,几也”,存在与虚无之间,能不能变为现实性,则是是依靠你作为一个主体的劳作,才产生出行动的意义来,把可能性转化为现实性,是要以你是什么样的主体而定,关键就在这里。

这种精神,使得我们中国人历来特别勤劳,我们的民族里面一直有一种忧患意识,有一种“飞禽出现是不是属于你”的问题,所以,也产生了我们文化的某一种社会性现象,全世界各国,可能也只有中国人最是勤劳,其形象来自于一种忧患意识与行动哲学。

10

天道隐于人身

中国人的勤劳,在以前是被天道所确认过的,比方说,我做农业的话,其实我跟土地,或跟人天地之间的循环当中是被奖励的。进入了现代社会之后,一般的人不再是跟天地打交道,他是跟人造的系统打交道为主,而人造的系统有大量的不确定性,不一定有正向反馈。

农夫的确定性是在天地之间养成的,这是古典的人生;进入现代,人失去了土地的劳作,这样的人数比例越来越高,人们的不幸福来自于这样的不确定社会,焦虑也因此诞生。

但我是很乐观的,为什么呢,——因为天道隐藏在人的身上,天道并不是高高在上,或只是在土地里面,不是的,天道是遍在的宇宙精神,它也一定是隐在了人的身上,所以你们的商业行为,是跟人打交道,却一点也不要丧失对天道的信赖,基于对天道的信任信赖来从事商业的行为,从事现代性的工作,这是非常重要的天人关系。

你把对庄稼的信任、四季的分明、气候的演绎,那个静态的天道被你察觉,那是农民式的朴素信仰。对天道的信赖感,最考验人的智慧,则是在这种天道的隐藏当中,能够看到它的遍在性,看到人类身上的天道在哪里。

当然,既然是隐藏的,那意味着人身上的天道,其实是需要被唤醒的,需要彼此的有效互动,需要建立起一个个比较有意义的道义与情义关系。有意义的人生,是需要建立道义与情义关系里面的人生。这个价值世界若是被你建立起来,它可能比人对土地的信赖更加稳定。

因为自然跟你不会强化成一种情义关系或道义关系,只有人对植物对动物或有一种情义关系,但是人心里面的天道一旦被唤醒,人和人的关系就不是人和物的关系可以相比美的了,那是彼此强化、互相成就的美美与共的关系,它会构成一个文明的大气象,变成一个人类人文的共和国,变成天才的化育之地。

11

共同体精神

这就需要一种具有正向的文明思想不断地传递出去。我刚刚说到了我们的中国美术学院其前身是国立艺术院,即后来的国立艺专与浙江美术学院,它有一个道义的传统,单单这一条明确了,它就能够唤醒很多很多在美院学习、工作与研习的师生。一旦面临离别之际,譬如学生的每年毕业季,我们就会化用吴大羽先生(美院的先贤与创建者之一)的话来讲,——“怀同样心愿者,无别离”。

你说这句话多好,“怀同样心愿者,无别离”,而这个心愿,就是艺术共同体,它是需要一些精神的纽带,需要不断地以“道义”与“情义”强化的一种共同体;而不是一种职业关系建立起来的工作与生活,那是一种机械性的无趣味的人生。

闻中老师,你看你就带我们在美院呆了这么一点点时间,就已经把美院的精神化在了我们的身上,一个人的内心对道义关系之需求是何等的渴求,有情有义的人生才是完美的人生追求。

人世间之所以温暖,并不在于个人的觉悟与智慧,而是在共同体当中的互相理解和彼此信靠,所以,克里希那穆提这种学问确实很智慧,很好的,只是就社会学意义上,它太孤单了。他是孤单的、冷静的,是无比理性的冷智慧,它是靠大脑来运作出来一个高层次的智慧系统,是不需要心灵与情感世界的无神论大脑的救赎。它对人间性建立的意义,远不如儒学来的温暖,远不如中国人的生命哲学,尤其是那种靠一己行动来服务天下的大悲(感同身受)有暖意,这样的情义关系建立起来的一种普世性温暖而富有的人文的情韵与光辉。

我感受到闻中老师,您有一种对于这个世间的热爱。

那是当然(笑)。为了让自己的人生富有意义,所以,我对自己置身其间的这个现象界之存在,抱有两份肯定。第一份肯定,先是肯定自己的存在,它是有理由的,所以,我是以自我的肯定作为人生的第一个逻辑;然后,第二个逻辑,那就是再来肯定这个人世间与时代性。同时要小心翼翼地行动起来,因为自我不完美,人世间也很糟糕,极不完美,所以,深深地知道,你自己要学习爱,要学习行动。

你这是出于爱,光有智慧也还是不行的,所以,爱需要加上智慧,这就是理想的哲学方式了,为此,你要有一种智慧的爱,你要爱上智慧,不但爱上人生,爱上世界,还要好好地跟智慧谈一场真实的恋爱,最后,你再来爱人生世相,爱世界与爱自我,这样的话,你就不会轻易迷失,不会产生很深的执着。我曾经写有一个散文集,叫做《与世界有一场深入的遇见》,里面就谈到了这样的三场恋爱。

我想,是不是在辨喜尊者的身上,他的那份对世间的爱,就是完整的。

他都有,辨喜是罕见的完整的人格,他比我们拥有的爱还要更多更多,受过的苦也更多更多。他有着极好的天秉,既有特殊的神秘主义经验,也有智慧层次的深度觉醒,同时他情义深重,因智慧道的深刻,能够来去自由,他是说来就来,说走就走的人,这个结果——“说走就走”的结果,我们现在都未必能够理解,他为什么39岁就走掉了呢,这在我们中国的文化语言里面是没有办法很好地加以理解的。

但是,我相信在他的逻辑里面一定是对的,我甚至觉得,他这样走掉对世界可能会更好。当然,他首先一定是对这个世界有了一份特殊的加持力。我常常都能够感觉得到,辨喜还在。如果他是按照自然的寿命走掉的话,他的活力就归于寿终而尽。但他不是这样的,他留下了火焰一般的文字世界,因他的寿数未尽,他是这样遽然走掉的人,故他的能力与活力还是在的,他还在不断地加持阅读他的书,阅读他的思想的人。他留了部分能力在人间。

读他书的时候,人们就有这样一个印象,读着读着,只要他的话一出现,这个纸页就会立起来,无论哪个文字哪本书,只要出现他的一句话,这个纸页都不一样,如浮雕一样地出来一种效果。

这个人身上的话是不一样的,这里我给你两个证据,一个是法国作家罗曼罗兰的话,他说:“这些文字,明明是散落在三十年前的旧书页中,而我依然无法在触碰它们时,不浑身颤抖,如遭电击。当这些炽热滚烫的话语从这位精神界的英雄之唇间一一吐露出来时,那该是怎样的一种大震撼,大感动啊!”

还有一个确证,这个确证是从印度的大哲学家室利.奥罗宾多身上出现的现象。我先说一个因缘。最近,我们印度学同道在深圳大学开了一个纪念中印建交75周年的国际学术会议,我也应邀去了深圳,我们的会议是关于阿罗宾多与徐梵澄的国际学术会议,众人都是围绕徐梵澄与阿罗宾多展开的。我当时其实还想讲讲辨喜,讲讲阿罗宾多跟徐梵澄,但是,我临时改变了一下,我最后讲的是晚清大儒沈曾植(1850-1922),他对印度文化的了解,这位王国维毕生崇敬的大儒对吠陀哲学的理解。

估计目前全中国很少有人知道,就是这样一个不懂梵文、也不懂任何西方语言与东方语言的学者,居然对佛教思想与吠陀思想有一个会通。他当时有机会通过朋友杨文会那里,了解到牛津大学的麦克斯·缪勒的吠陀工作,他从吠陀里面的某些个天启诗句理解到了梵学和佛学的关系,还说了三句很厉害的话,里面有一句话是这么讲的,——佛陀反外道,并不反吠陀,这是一句很厉害的评断语,它通诸乘不二,旁推佛梵,就把佛学和梵学统一起来了,印度的佛学家,或中国的佛弟子,我估计没有思想史的完整而理性地展开研究,永远领会不到这一条,佛陀是来自于吠陀的传统,而进行了一次自由思想的辨喜,形成了非实在论的哲学传统。但是老先生沈曾植却有这样一个判断,他自己虽然是佛弟子,但这话在佛学史上无疑是惊动天地的论断。

因沈氏曾拥护张勋复辟,大学问家就永远流落在我们的历史言说和文化书写之外,我觉得需要重新为他做一些辩护。他是中国第一个印度学的先驱,在他以前目前没有,而且从时间上看来也不大可能有更早的先驱者。因为,他是1922年去世,比麦克斯·缪勒小二十岁左右,跟麦克斯·缪勒(1823-1900)几乎是同时代的人。

他实际上是把佛学的渊源给理清楚了。因为佛学若是没有婆罗门教传统,尤其奥义书等吠陀思想影响的话,这个事情是不成立的,它本来就是婆罗门教的经典教育而出来的革命家。

佛陀读的书很重要,你不能不讲这一个,你不能说他是从天而降的天才,突然自己觉醒了,然后形成了影响深远的佛教,走了七步,七只莲花盛开,然后“天上地下,唯我独尊”云,这样的讲法只是宗教的语言,而不是理性的语言,不符合历史的理性,因为,再伟大的天才,他通常都需要在前人的启示与提醒之下,尤其是时代文化与古典文化的教养之下,成为大彻悟的人,这样的讲法会更合理一些。所以,当我们知道佛陀乃是一位刹帝利王子,他在宫廷里所受的精英教育应该是什么?他跟那么多的外道辩论时,你看他对人家的外道思想了如指掌,不读书怎么可以?你要读了大量的书,了解了各种各样的思想信息,你才有可能成就一个含摄力强大的体系,所以,这一条就是我们需要回归佛教的特殊性,回归宗教的自然生成与人文成就,去理解它的产生和一切的因缘,那么,它一定会受教育于婆罗门的思想,而且必须是那个时代最好的典籍,即来自于《奥义书》,来自于各种吠陀文献。

公元四世纪笈多王朝的释迦牟尼佛像,现藏于鹿野苑博物馆。

释迦牟尼,本名悉达多·乔达摩(前623/563/480年—前543/483/400年),古印度地区思想家,佛教的奠基人。释迦牟尼出生于蓝毗尼(今尼泊尔南部附近的王族家庭),为刹帝利种姓。佛教传入东南亚后,信众多称释迦牟尼为佛祖

12

阿罗频多和辨喜

我继续说下去的内容,便是关于印度哲学家室利.阿罗频多受辨喜点化的一则神奇事情。为什么是神奇的呢?——我们知道,辨喜是在1902年7月4号去世的。但阿罗频多在狱中读《薄伽梵歌》而见道是在六年之后的1908年。

如今,阿罗频多早已成为印度后来影响全世界的一个重要思想家,一位哲学世界中的大人物,而且,他应该还是最具有未来性的大哲学家之一,“虽西洋柏拉图等,何多让焉”(徐梵澄语),我们要消化他还有一些困难。

但是,这个人之所以能够大彻悟,那是发生的1907年5月份到1908年的5月份,他坐了一年的牢,因为他闹革命,谋刺孟加拉总督等,被英国人投进牢狱之中。在牢中的这一年,他就精勤读书,他的天生智力与后天教养都是第一流的,在牢狱里面,他开始阅读《薄伽梵歌》与《奥义书》。当时,他对《薄伽梵歌》有了一些大疑情,这时他已经恢复冥想,于是,每天阅读,每天冥想;有一日,就在他冥想的时候,去世多年的辨喜出现在了阿罗频多的冥境里面,跟他聊天解惑,据阿罗频多自己的叙述,辨喜出现在他的冥想境界里面,不是偶然为之,而是整整讲述了两个星期之久。两个星期之后,豁然开朗,阿氏有了一个大彻醒;刑期结束,阿罗频多就遁走南海,后建立了室利.阿罗频多道院,足不出户者40年,从一位革命者变成了一位神秘的隐修士,撰述大量的各类著作。

前半生的阿罗频多是一个战士,是革命家,经此一思想翻转,后半生的40年左右,几乎就是隐士、桑雅士,一直到1950年去世为止,这是令人十分惊诧的人格转变。

室利·奥罗宾多(1872年8月15日—1950年12月5日),孟加拉人,印度民族主义政治活动家、革命家、哲学家、瑜伽士、上师、宗教家、报人与诗人。因其在印度独立运动与哲学、瑜伽领域的贡献,奥罗宾多被印度人尊为“圣哲”,与圣雄甘地,圣诗泰戈尔并列“三圣”

而这个人的转变,其最重要的时间节点,就是发生在1908年英国人的牢狱当中,得到了去世六年的辨喜在他的冥想里面,滔滔不绝跟他讲解《薄伽梵歌》。这记载在哪里呢?

我读到记载此事由的是两个地方,一个是徐梵澄先生所写的《阿罗频多事略》里面,讲到阿罗频多在牢狱之灾当中,辨喜进入他的冥境点化了他,忽然开悟,见牢狱内外的墙壁上站满了天使,“一隙一尘,光明辉赫,一草一木,笑颜熙怡,喜悦充于囹圄,至乐溢于肺腑。初疑幻相,久知不然,从此无疑,了然明彻”,就这么一句话带过去了;一个地方则是阿罗频多的原话,他在写给一个朋友帕维特拉的书信里面,滔滔不绝地讲述了这个事情,他说自己在这两个星期里,从读《薄伽梵歌》而茫然未解到豁然开解的奇妙过程:

“在遇到问题或困难时,我有时会向《薄伽梵歌》寻求开示,通常会从中得到帮助或找到答案,但并没有出现过雷蒙书中所叙述的关于《薄伽梵歌》的情景。事实上,在监狱的时候,有两个星期的时间,我在独自冥想时不断地听到辨喜的声音,他在对我说话,我能感觉到他的存在,这种情况之前从未发生过,但这与书中描述的所谓的情景无关,也与《薄伽梵歌》无关,辨喜所说的话只是关于精神体验中某一个特定的主题,在说完关于那个主题的话后,声音就消失了。”

阿罗频多博综群典、轨模宏远,是高翔远翥之思想家,据说“其开悟之弟子踵相接也”。1950年去世时,徐梵澄先生说他“示寂之后,容颜焕然如生时,若神识之犹驻者然”,确实为悟道的真人。但今日的我们,需要理一下他的人生事略,一旦清楚之后,不由地生出了一份震惊,即,人们很难相信的一个事情也许还是,去世之后的辨喜尊者还能点化活人——居然还“活着”!当然,这个“活着”是富有多重含义的,然确实十分耐人寻味,尤其涉及到的是这样一位伟大的思想家,后来,阿罗频多这样提到辨喜之重要,他说:“辨喜是我的精神导师”,还说:“辨喜在人类历史上的出现,标志着拥有圣雄之灵的大师,他注定会把世界放在自己的双手之间,改变了它的整体面貌与进程”。如今,记载阿罗频多这个人生翻转之事件的那本书,后来也正式出版了,书名叫做《心之所向——室利.阿罗频多精神自述》,在今年的广西师范大学出版社顺利问世。望有心者察之。

13

假道印度,叩问中国

自己素来是热爱印度的文化精神,从而会走上探索印度的学术谱系与山林中的圣者道路,其中,辨喜就是一个重要契机,同时,他也是我心灵的导师。辨喜口中所出的每一段话语,几乎皆有一种灵山深藏、珠玉琤瑽的崇高品格,其托举之力,值得人们信赖。

我自己与一些友人聊天,陈述过自己的一些人生历程,不得不回想起一些不可思议的人世因缘,是的,是那些善因缘的出现,并作用于邈邈个体的命运。甚至,我还清楚地记得,自己是在深入辨喜尊者的《行动瑜伽》那活泼泼的思想时,才让我理解了真正的中国儒家之本色。

其中,曾有我的一位重要朋友突然发出了一阵惋惜,他似乎是叹了一口气,说道,“闻中,你太喜欢印度了!”我自然明白其中的善意,然若是诚恳一点来说,我在自己的感情世界里面还真的没有这样的一种情感比较,故我当日似乎未能很好地回应他的这一叹息。而如今,就这一点遗憾,我是大可正面地回答他的了,我不但热爱自己的文化传统,而且也因假道印度,才更好地理解了古中国的深闳之处,即借由辨喜,才理解了儒家与道家醇然一味之真谛所系。

但是,辨喜最厉害的地方,尚不在这里,他借由他的瑜伽行动所讲述出来的信息,远远超越了文化、国族与时空界中出现的诸种境相。所以,他也是近世最重要的“见相非相者”,却因同情沉溺于诸相中的无数同类,故而有他现身文明世界做了十年左右的开示,造成巨大的森林文明对世俗文明的冲击波。然后主动隐迹,遁走无踪,思来令人着实震惊,着实有不可思议处。

如今,因他一百年前的托钵天下、周游列国的西行云游之旅,已经为世界开启出来的全球文明如何得以和平共处的人类大道,诸道并行,万物并育的宗教思想与文明论的精神,正好可以启示与印证着我们的文明传统,即我们中国自古以来就以儒家和道家的名相在谈论着的人类精神。所以,未来华族之新学问、新学术,应该会在这里得到一些提振,做一些创造性的运思,使得它既是现代的,又是中国的一种崭新的文明!

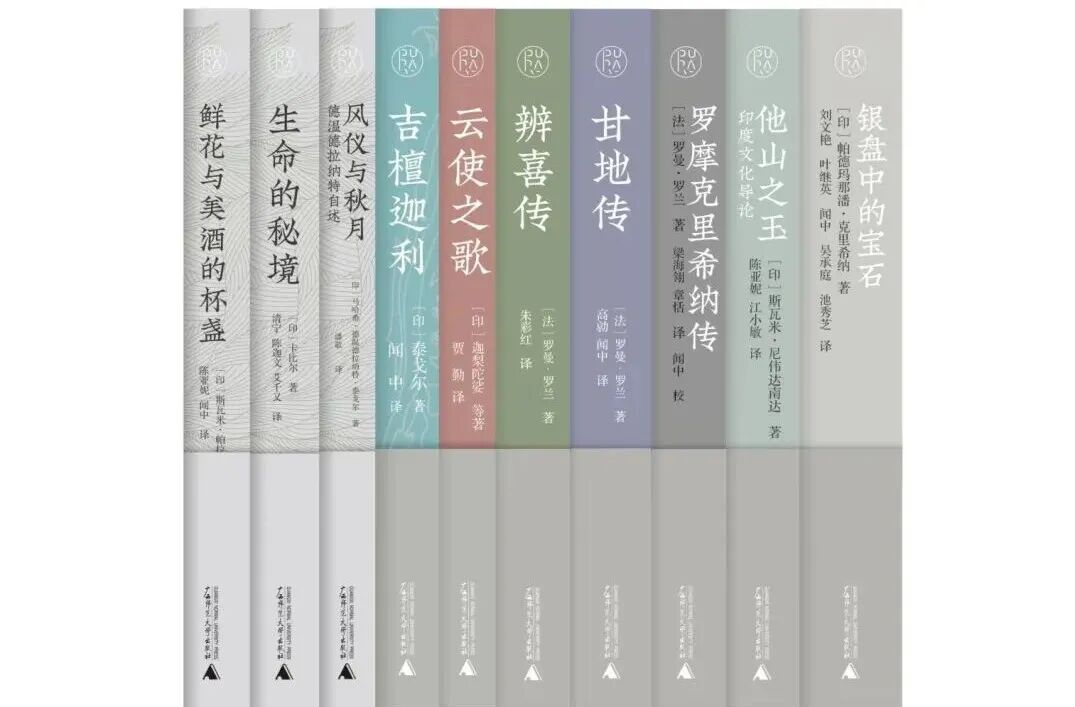

我当年由印度归国后,便借助诸方胜缘,得有一线天机,开始做一点微末的文字工作,再组织一批精神界与学术界的同道,一起研习印度的历史、哲学与宗教,同时兼做一些历代典籍与著作的翻译,还有版权的交接与引进等诸方事宜,俾以沟通中印的文化与生命精神。于是,我曾在中国美术学院领导的支持下,开始主编一套大型的文化丛书“梵澄译丛”,试图在今日的中西文明对话之外,寻找到第三条道路。目前,整个工作基本上也正在井然有序地进行着。

“周虽旧邦,其命维新”,旧邦新命,是因为我们在保持古老文化精神的同时,能够不断地开拓出新的文化样态。

于是,我也不禁想起当年的英国德裔学者马克斯·缪勒(1823-1900)在他的牛津大学一隅所做的工作,后来让整个印度的文献破天荒地纳入了正统的学术世界,使得人类东西方文明的深度交往,有了学术的基础,故马克斯·缪勒的学术工作不仅仅是职业习惯,还是一种精神性的探路。但是,我们都应该知道,真正先行的学术工作,历来难度甚大,除了暗中探索出幽暗隧道一般的研究外,尤其需要涉及一些出版事宜的种种周折劳作,即使是马克斯·缪勒这样的大学者,当年也是极艰难、极困难地在孤军深入,行道寂寂,他的《梨俱吠陀》之所以能顺利出版,端有赖普鲁士的外交大臣本森的介绍,最后得到东印度公司的财政支持;而他后来奠定毕生功业的《东方圣书》之编著,还受维多利亚女王的亲赐嘉勉,得其援手,从而令梵学成为世界性的前沿学术,至今不衰。

任何一种有价值的文明事业之探索,都预先要求某些人把自己给祭献出去,为此,他们才有足够的勇气与胆魄,或结对同行,或孤军深入以盗取天火,使新文明在未来的建构获得了最扎实的第一手素材。这也是华夏几千年的文明能够日月光华,旦复旦兮的一部历史,不但是旧传统得以延续,并且让新学问也在日渐趋于浩大,大体都是行在了一股生生不息、广大和谐之真机汇聚的道路上,进而形成了一方独具魅力的星辉灿烂的伟大天宇。

闻中先生正在编译的梵澄译丛

《印度文明大系》

附:闻中老师对《美好商业评论》的期待

特别期待《美好商业评论》能够做出一个具有强烈的人间性、世俗性、对时代之正法与永恒之正法皆深有研习,并能够理解其中意义的杂志。同时,对现代文明当中最具有未来学价值的规则了然于胸,从而成为具有示范意义的独立媒体。

通过你们的劳作,使得当下中国的商人明白这是一个属于他们的大时代,他们不但是可以塑造现实生活、解决普遍民生的商人,而且也有可能塑造出时代的文化缔造与人文世界,塑造了开启未来华族新生命的价值体现,成为一个个富有担当精神,一个个能够理解“我为天地立吾心”的具备大心胸、大心量的行动儒,借以引领中国的商业,终于走向了真正的美好。如同近代日本的涩泽荣一那样:一手拿算盘,一手拿《论语》。

最后用闻中老师的一句话结尾,“真正的信仰,它是为人类服务,而非让人类背上信仰的枷锁,弃绝人道的生涯。”

发表评论

登录 | 注册